Ist eine Blasenentzündung ansteckend?

Autoren: Dr. med. Michaela Hilburger, Fachärztin für Urologie & Dr. med. Sonia Trowe, Ärztin

Schon wieder eine Blasenentzündung? Wo habe ich mich nur angesteckt? Wenn sich die lästigen Beschwerden einer Blasenentzündung bemerkbar machen, ist die erste Frage meistens, wie es dazu kommen konnte.

Natürlich ist es auch wichtig zu wissen, ob man seinen Partner und das häusliche Umfeld anstecken könnte und wie sich eine Infektion zukünftig vermeiden lässt. Alles Fragen, die Betroffene verständlicherweise beschäftigen:

Häufige Ansteckungsquellen

Woher habe ich die Blasenentzündung?

Wenn es um die Quelle der Ansteckung geht, werden oftmals sofort öffentliche Toiletten, Schwimmbäder oder häufiger Geschlechtsverkehr als Ursache vermutet – es gibt aber noch mehr (unerwartete) Ansteckungsquellen. Um die Frage hinreichend beantworten zu können, ist zunächst einmal wichtig zu wissen, was mit dem Begriff „Ansteckung“ eigentlich gemeint ist.

Darmbakterien als Verursacher

Wenn man allgemein von einer Ansteckung spricht, ist damit die Übertragung von Mikroorganismen (z. B. Bakterien, Viren, Pilze) auf den menschlichen Körper gemeint. Dabei können die Krankheitserreger entweder über direkten Körperkontakt oder aber indirekt über bestimmte Gegenstände übertragen werden.

Bei der akuten unkomplizierten Zystitis sind meist Bakterien aus dem Magen-Darm-Trakt der Gattung Escherichia coli (E. coli) die verursachenden Erreger – aber nicht nur von außen. Sie sind ein wichtiger Bestandteil unserer eigenen, natürlichen Darmflora – in der Genitalregion haben sie jedoch nichts zu suchen. Gelangen die Darmbakterien dort hin, können sie die typischen Beschwerden eines Harnweginfektes auslösen.

Sex, falsche Intimhygiene und fehlerhaftes Händewaschen als Hauptursachen

Eine der häufigsten Auslöser von Harnwegsinfektionen ist tatsächlich Sex. Dabei geht es aber weniger darum, dass Erreger vom Partner übertragen werden, sondern dass währenddessen Bakterien aus der eigenen Darmflora in die Genitalregion gelangen.

Darmausgang und Vagina trennen bei der Frau nur wenige Zentimeter. Beim Geschlechtsverkehr kann es daher passieren, dass die Bakterien den Ort wechseln, sich dort vermehren und eine Blasenentzündung verursachen.

Ausführlichere Informationen und nützliche Tipps dazu erhalten Sie hier: Honeymoon-Zystitis – Blasenentzündung durch Sex.

Der gleiche Mechanismus steckt hinter einer falschen Intimhygiene – wer nicht aufpasst, kann beim Toilettengang durch falsche Benutzung des Toilettenpapiers (nicht von hinten nach vorne wischen!) die auslösenden Darmbakterien in die Genitalregion übertragen und so eine Blasenentzündung riskieren.

Mehr Hinweise und Tipps finden Sie hier: Richtige Intimhygiene – Was muss ich beachten?

Öffentliche Toiletten aus dem falschen Grund verdächtig

Kann ich mich auf einer öffentlichen Toilette angesteckt haben? Das ist eher unwahrscheinlich. Zwar können auf Toiletten oder öffentlichen Oberflächen verschiedene Keime vorhanden sein – eine Blasenentzündung (Zystitis) wird aber in der Regel nicht über Kontakt mit Oberflächen oder über die Hände übertragen. Die typischen Erreger (meist Darmbakterien wie E. coli) gelangen meist aus dem eigenen Darmbereich über die Harnröhre in die Blase, besonders bei Frauen aufgrund der kürzeren Harnröhre und der anatomischen Nähe zum After.

Toilettensitze, die vielen dabei als erstes in den Sinn kommen, spielen in der Praxis so gut wie keine Rolle. Auch der Kontakt mit gemeinsam genutzten Oberflächen (z. B. Türklinken oder Wasserhähne) ist keine typische Ansteckungsquelle für eine Blasenentzündung. Dennoch ist gutes Händewaschen nach dem Toilettengang natürlich sinnvoll – nicht, um sich vor einer Blasenentzündung zu schützen, sondern um allgemein hygienisch zu handeln und andere Infektionen zu vermeiden.

Das gleiche gilt übrigens für öffentliche Schwimmbäder und Whirlpools. Auch hier ist eine direkte Übertragung der typischen Blasenentzündungs-Erreger über das Wasser oder Oberflächen sehr unwahrscheinlich.

Ansteckungsquelle Oberfläche – Wie kann ich mich schützen? Kann ich andere Menschen anstecken?

Natürlich können auf viel berührten Oberflächen Keime vorhanden sein – etwa:

- Displays (Bank- und Ticketautomaten, Touchscreen-Bestellsysteme, Handys, Tablets)

- Türgriffe, Rolltreppen, Treppengelände

- Haltegriffe in öffentlichen Verkehrsmitteln

- Kartenlesegeräte, Stifte

- Aufzüge

- etc.

Doch im Fall der Blasenentzündung gilt: Eine direkte Ansteckung über solche Oberflächen ist extrem unwahrscheinlich. Die Ursache für eine Zystitis liegt fast immer in der eigenen Keimflora, nicht in der Übertragung durch andere. Auch betroffene Frauen können in der Regel keine anderen Personen „anstecken“, wie man es etwa von Erkältungen oder Magen-Darm-Infekten kennt.

Die effektivste Maßnahme zur Vorbeugung einer Blasenentzündung ist daher nicht Händewaschen gegen fremde Keime, sondern die Stärkung des eigenen Abwehrsystems und ein achtsamer Umgang mit Risikofaktoren (z. B. Unterkühlung, aggressive Intimhygiene, häufiger Geschlechtsverkehr). Gutes Händewaschen bleibt trotzdem wichtig – nur eben aus anderen Gründen.

Ansteckungsrisiko für andere

Kann ich meinen Partner/ mein häusliches Umfeld anstecken?

Auf direktem Weg ist das eher selten – eine Blasenentzündung ist keine ansteckende Erkrankung im klassischen Sinn. Die auslösenden Bakterien (meist aus dem eigenen Darm) gelangen in der Regel nicht über gemeinsam genutzte Oberflächen im Haushalt von einer Person zur anderen. Eine Übertragung auf andere, z. B. über Türklinken oder Handtücher, spielt in der Praxis keine Rolle.

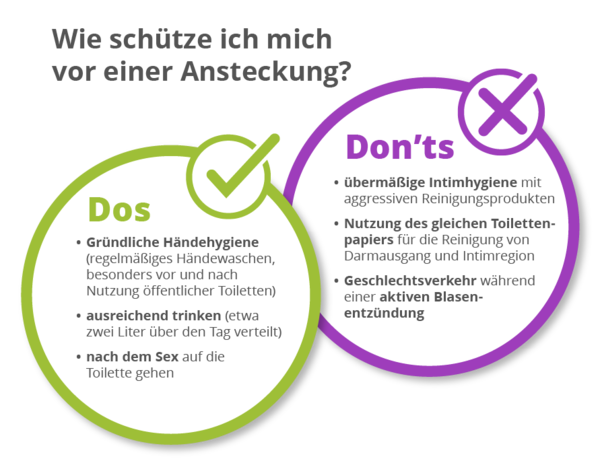

Nichtsdestotrotz sollte während einer Blasenentzündung besser auf Sex verzichtet werden. Zum einen, weil der mechanische Reiz beim Geschlechtsverkehr die entzündete Harnröhre oder Blase zusätzlich reizen und die Beschwerden verschlimmern kann. Zum anderen, weil es nicht gänzlich auszuschließen ist, dass Bakterien beim Sex zwischen Partnern weitergegeben werden.

Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie hier: Sex bei Blasenentzündung

Blasenentzündung: Wann kann ich wieder Sex haben?

Das hängt davon ab wie schwer die Blasenentzündung ist. Grundsätzlich empfiehlt es sich damit bis zum vollständigen Abklingen der Beschwerden zu warten. Und zwar aus zwei Gründen: zum Schutz Ihres Partners und zu Ihrem eigenen. Denn auch wenn eine Übertragung auf den Mann in der Regel nicht zu befürchten ist, sollte man hier lieber auf Nummer sicher gehen.

Und auch für den Heilungsprozess ist Geschlechtsverkehr während einer Blasenentzündung nicht förderlich. Durch die Entzündung sind die Schleimhäute in der Genitalregion gereizt und in ihrer eigenen Schutzfunktion geschwächt. Wer währenddessen Sex hat, reizt die empfindlichen Schleimhäute so zusätzlich und riskiert zudem die Einschleppung neuer Bakterien. Deshalb lieber warten, bis die Blasenentzündung vollständig ausgeheilt ist. In der Regel klingen die Beschwerden bei einer akuten unkomplizierten Blasenentzündung innerhalb einer Woche ab, manchmal kann es aber auch länger dauern.

Mehr dazu erfahren Sie hier: Wie lange dauert eine Blasenentzündung normalerweise?

Vorbeugung

Blasenentzündung: Wie kann ich mich am besten vor einer Ansteckung schützen?

Akute unkomplizierte Blasenentzündungen werden in den meisten Fällen durch Darmbakterien ausgelöst. Manchmal lässt sich eine konkrete Ansteckungsquelle ausfindig machen, das ist jedoch nicht immer der Fall. Es gibt aber einige Grundregeln, die das Ansteckungsrisiko reduzieren können, wenn sie konsequent eingehalten werden:

- Lebensstilmaßnahmen

- Unterstützung des Immunsystems

- richtige Intimhygiene

Lebensstil: Kleine Gewohnheiten mit großer Wirkung

Auch alltägliche Verhaltensweisen können helfen, Blasenentzündungen vorzubeugen. Achten Sie darauf, über den Tag verteilt ausreichend zu trinken – das unterstützt die Blasenspülung. Tragen Sie möglichst atmungsaktive Baumwollunterwäsche und wechseln Sie nasse Badekleidung zügig, um Auskühlung im Intimbereich zu vermeiden.

Verzichten Sie möglichst auf spermizide Verhütungsmittel wie bestimmte Cremes oder Scheidendiaphragmen – sie können das Scheidenmilieu stören und das Infektionsrisiko erhöhen. Auch Intimdeos oder parfümierte Slipeinlagen sind überflüssig und oft eher kontraproduktiv.

Immunsystem stärken nicht vergessen

Ein weiterer wichtiger Schutzfaktor ist ein stabiles Immunsystem. Achten Sie auf ausreichend Schlaf, möglichst wenig Stress, eine ausgewogene Ernährung und regelmäßige Bewegung – das unterstützt die körpereigene Abwehr dabei, Infektionen frühzeitig abzuwehren.

Richtige Intimhygiene – Was muss ich beachten?

Im Gegensatz zum Händewaschen ist im Intimbereich etwas Vorsicht vor übermäßigen und vor allem falschen Hygienemaßnahmen geboten. Wenn man ein paar Dinge beachtet, kann man jedoch vieles richtig machen.

Eigentlich verfügt der Körper über eigene, ganz natürliche Schutzmechanismen, die eine Ansteckung effektiv verhindern. Dazu gehören beispielweise Milchsäure bildende Bakterien, die sich in der Vaginalflora finden. Diese produzieren, wie der Name schon sagt, Milchsäure und schaffen dadurch ein saures Milieu in der Scheide. Der niedrige pH-Wert hindert krankheitserregende Bakterien daran einzudringen, sich zu vermehren und weiter im Körper aufzusteigen und dort eine Zystitis auszulösen.

Übermäßiger Gebrauch von Reinigungsprodukten erhöht das Infektionsrisiko

Durch eine übertriebene Intimreinigung besteht die Gefahr, dass dieses saure Milieu gestört wird. Denn viele Seifen, Duschgele und Pflegeprodukte haben einen höheren pH-Wert. Das liegt daran, dass der optimale pH-Wert für Gesicht- und Körperhaut höher liegt als für den Intimbereich. Deshalb Vorsicht bei übermäßigem Gebrauch von Reinigungsprodukten im Intimbereich – lieber weniger verwenden oder auf spezielle Produkte für den Intimbereich zurückgreifen, diese haben niedrigere pH-Werte und verändern deshalb weniger die natürliche Vaginalflora.

Geben Sie den Bakterien keine Chance sich festzusetzen

Auch einer Übertragung von Darmbakterien durch Sex kann man entgegenwirken. Versuchen Sie nach dem Geschlechtsverkehr einfach auf die Toilette zu gehen. Dadurch werden mögliche Bakterien direkt aus der Harnröhre wieder ausgespült und haben so gar nicht die Möglichkeit sich zu vermehren oder weiter aufzusteigen.

Dieser Effekt kann auch allgemein ganz einfach unterstützt werden: Trinken Sie ausreichend Flüssigkeit, am besten über den ganzen Tag verteilt. Dann werden Bakterien, die möglicherweise ihren Weg in die Intimregion und Richtung Harnröhre gefunden haben, gleich zu Beginn am Aufsteigen gehindert und können sich so gar nicht in den Schleimhäuten festsetzen.

Erkrankungen, Medikamente, Hormone: Was tun, wenn andere Faktoren das körpereigene Schutzsystem schwächen?

Leider gibt es natürlich auch systemische Faktoren, die die körpereigenen Schutzmechanismen beeinflussen können. Dazu zählen neben einigen Erkrankungen und Medikamenten auch hormonelle Veränderungen.

Grunderkrankungen stehen im Vordergrund der Behandlung

Diabetes mellitus, Nieren-/ oder Harnsteine, Tumore und andere Erkrankungen der Nieren beispielweise können die Zusammensetzung des Urins verändern oder den Abfluss des Harns stören und dadurch die Ansiedelung von Bakterien begünstigen. Hier ist es wichtig die Grunderkrankung zu behandeln und somit auch den auslösenden Faktor für die Zystitis bestmöglich zu beseitigen. Gerade bei immer wiederkehrenden Blasenentzündungen ist eine gründliche ärztliche Abklärung unbedingt zu empfehlen.

Mehr zu zum Thema chronische Blasenentzündung finden Sie hier: Interstitielle Zystitis: chronisch und rätselhaft

Ausführliche Besprechung der Medikamente kann helfen

Auch Medikamente können das Risiko für eine Blasenentzündung erhöhen. Beispielsweise führen bestimmte Antidiabetika, die sogenannten SGLT-2-Hemmer (Gliflozine), dazu, dass mehr Zucker über den Urin ausgeschieden wird. Dieser dient vielen Bakterien als Energiequelle und fördert dadurch die Vermehrung und Ansiedelung der Krankheitserreger. Treten bei Ihnen häufiger Blasenentzündungen auf, kann es hilfreich sein, einmal alle Medikamente mit dem Haus- oder Frauenarzt durchzugehen, um eventuelle Risikofaktoren auszuschließen.

Hormonelle Veränderungen – natürlich und künstlich – können das Ansteckungsrisiko erhöhen

Auch Veränderungen der Hormonspiegel können die körpereignen Schutzfunktionen beeinflussen. Zum einen auf natürliche Weise, wie die zyklusbedingten Hormonschwankungen, die Wechseljahre oder auch eine Schwangerschaft. Je nach Spiegel der einzelnen Hormone kommt es zu Veränderungen in der Urinzusammensetzung oder auch zu einer muskelentspannenden Wirkung, die es den Bakterien erleichtert in den Harnwegen aufzusteigen.

Ausführliche Informationen und Tipps zu diesem Thema finden Sie hier: Blasenentzündung in der Schwangerschaft

Zum anderen greifen auch künstliche Maßnahmen wie hormonelle Verhütungsmethoden oder Hormontherapien in die natürlichen Hormonspiegel ein und können mitunter zu einem erhöhten Risiko für Blasenentzündungen führen. Das bedeutet aber nicht, dass jede Frau, die eine hormonelle Verhütungsmethode verwendet automatisch ein erhöhtes Risiko hat – wenn jedoch immer wieder Blasenentzündungen ohne erkennbare Ursache auftreten, lohnt es sich, dies einmal ärztlich abklären zu lassen.

Wie kann man sich mit Blasenentzündung anstecken?

Meistens findet die Übertragung beim Sex statt. Jedoch nicht wie häufig angenommen durch Krankheitserreger vom Partner, sondern in der Regel durch eigene Darmbakterien. Diese werden beim Geschlechtsverkehr vom Darmausgang in die Harnröhre übertragen. Wenn sich diese dort vermehren und weiter ausbreiten, kommt es zum Harnwegsinfekt.

Wie lange ist eine Blasenentzündung ansteckend?

Streng genommen ist eine Blasenentzündung nicht ansteckend im klassischen Sinn, da sie meist durch körpereigene Darmbakterien verursacht wird, die über die Harnröhre in die Blase gelangen. Eine Übertragung auf andere – etwa über gemeinsam genutzte Oberflächen – spielt in der Praxis keine Rolle.

Auch wenn eine direkte Ansteckung des Partners durch Geschlechtsverkehr unwahrscheinlich ist, empfiehlt es sich aus Vorsicht bis zum vollständigen Abklingen der Symptome mit dem Sex zu warten: Eine unkomplizierte Blasenentzündung heilt in der Regel innerhalb von ein bis zwei Wochen aus. Bei bestimmten Risikogruppen wie Schwangeren, Männern oder bei Begleiterkrankungen kann es auch länger dauern.

Wie ansteckend ist ein Harnwegsinfekt?

In den meisten Fällen sind die eigenen Darmbakterien der Auslöser eines Harnwegsinfekts. Diese können beispielweise beim Sex oder falscher Intimhygiene vom eigenen Darmausgang auf den nur wenige Zentimeter entfernten Eingangsbereich der Harnröhre übertragen werden. Nur in den wenigsten Fällen wird eine Harnwegsinfektion vom oder auf den Partner übertragen.

Wie kommt es zu einer Harnwegsinfektion?

Der häufigste Auslöser einer Harnwegsinfektion sind die eigenen Darmbakterien. Durch die Nähe des Darmausgangs und dem Eingang der Harnröhre bei Frauen, ist eine Übertragung hier häufiger als bei Männern. Beim Geschlechtsverkehr oder der falschen Abwischrichtung beim Toilettengang kann es passieren, dass die eigenen Darmbakterien so in die Harnwege und bis hoch zur Blase gelangen, wo sie dann eine Entzündungsreaktion mit den typischen Beschwerden auslösen.

Nur selten sind andere Erreger die Ursache hinter einer Harnwegsinfektion, aber auch sexuell übertragbare Erkrankungen können beispielsweise zu einer solchen Entzündung führen.

Wann kommt es zu einer Blasenentzündung nach Geschlechtsverkehr?

Anders als von vielen Menschen vermutet, wird eine Blasenentzündung nur in wenigen Fällen durch Bakterien oder andere Erreger ausgelöst, die direkt vom Partner übertragen werden. Die häufigste Ursache sind die eigenen Darmbakterien. Beim Geschlechtsverkehr können diese vom Darmausgang auf die Harnröhre übertragen werden, wo sie sich anschließend vermehren und eine Entzündung auslösen können.

Tipp: Wenn Sie nach dem Geschlechtsverkehr auf die Toilette gehen, werden eventuell übertragene Bakterien zu einem großen Teil direkt wieder ausgespült. Das verringert das Risiko einer Harnwegsinfektion.

Kann eine Blasenentzündung vom Partner kommen?

Das ist theoretisch möglich, aber eher die Ausnahme. Wenn Ihr Partner an einem Harnwegsinfekt leidet, könnten die Erreger beim Sex prinzipiell auch auf Sie übertragen werden. Daher sollte zur Sicherheit bis zum vollständigen Abklingen aller Symptome auf Geschlechtsverkehr verzichtet werden.

Behandlung mit Antibiotika bei Männern

Übrigens gilt eine Blasenentzündung beim Mann als kompliziert, weswegen immer eine ärztliche Behandlung erfolgen sollte. Wegen des erhöhten Risikos für Komplikationen wird bei Männern mit einer bakteriellen Blasenentzündung in der Regel immer eine Antibiotika-Therapie eingeleitet.

Ist eine Blasenentzündung eine Geschlechtskrankheit?

Nein, eine klassische Zystitis gehört nicht zur Gruppe der sexuell übertragbaren Krankheiten, auch STDs (englisch: sexuell transmitted diseases) genannt. Unter diesem Sammelbegriff werden Infektionen zusammengefasst, deren Übertragung hauptsächlich durch sexuellen Kontakt stattfindet. Typische Erreger aus dieser Gruppe sind beispielsweise Chlamydien, Gonokokken, humane Papillomaviren (HPV), Herpes-Viren oder Pilzinfektionen. Zu den häufigsten Symptomen zählen Ausfluss aus der Vagina bzw. der Harnröhre, Schmerzen oder Juckreiz im Genitalbereich und Geschwüre, sogenannte Ulzerationen. Einige der Infektionen können aber auch symptomlos verlaufen.

Die Entstehung einer Blasenentzündung wird zwar auch durch Geschlechtsverkehr begünstigt, jedoch sind die auslösenden Erreger in den meisten Fällen die eigenen Darmbakterien, welche lediglich beim Sex vom Anus in die Harnröhre und von dort aus weiter in die Blase übertragen werden.

In seltenen Fällen können jedoch auch Erreger aus der Gruppe der STDs, wie beispielsweise Chlamydien, eine Entzündung der Harnröhre auslösen.

Kann man eine Blasenentzündung durch Kälte bekommen?

Diese Meinung ist weit verbreitet, ist so aber nicht ganz korrekt. Es stimmt zwar, dass die Entstehung einer Blasenentzündung durch Kälte begünstigt werden kann, ohne einen entsprechenden Erreger kommt es aber nicht zu einer Infektion.

Eine Unterkühlung im Bereich des Unterleibs führt dazu, dass sich die kleinen Blutgefäße in den Schleimhäuten der Harnröhre und Blase zusammenziehen. Dadurch nimmt die Durchblutung in den Schleimhäuten ab und damit auch die schützende Barrierefunktion. Mögliche Erreger können sich so leichter ausbreiten und die unangenehmen Symptome einer akuten Blasenentzündung auslösen.

Zusätzlich dazu wird Ihr Immunsystem durch eine Unterkühlung auch generell geschwächt. Niedrige Temperaturen vor allem in Kombination mit Nässe – beispielsweise kalte, nasse Klamotten – strapazieren das körpereigene Abwehrsystem und reduzieren so die eigentliche Schutzfunktion.

Quellen

- Interdisziplinäre S3 Leitlinie unkomplizierter, bakterieller, ambulant erworbener Harnwegsinfektionen bei erwachsenen Patienten, Aktualisierung 2017, verfügbar unter: www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/043-044l_S3_Harnwegsinfektionen_2017-05.pdf

- Diabetes-Deutschland, verfügbar unter: www.diabetes-deutschland.de/archiv/3833.htm </li

- Clinical practice. Acute uncomplicated urinary tract infection in women. In: N Engl J Med 349 (2003), Nr. 3, S. 259–66

- EAU – European Association of Urology, verfügbar unter: uroweb.org/guideline/urological-infections/